從心開始的文化尋根

與赤腳奔跑在陽光中的原住民小孩不同,從小到大都被父母捧在手心上的巴奈如溫室裡的花朵,她學音樂、學講標準國語、努力彈琴、努力讀書,考上好的大學、讀碩士、讀博士,甚至以西方音樂為學習、研究的方向。但她依然隱隱地感到不快樂,當這世界上別人所追尋的一切她都擁有了,知識、學歷、要好的朋友、愛自己的家人,但靈魂依然感受到致命的窒息感,被綑綁在一個狹小又黑暗的空間中,無法呼吸。

「我一直在問自己到底怎麼了,我試著尋找問題的源頭,總覺得內心有一塊地方空空落落的……」很剛好地,巴奈的教授要她去整理阿美族的音樂,這讓被教授戲稱「阿美公主」的她大為不解,當時的她既不會說阿美語,也無法理解歌詞、音樂中所傳達的意涵。當她開始探索這些音樂時,便發覺沒有阿美語的背景便無法理解歌詞,然而理解了歌詞還有音樂,音樂背後還有舞蹈。從那時候開始,巴奈才認識到阿美文化集歌樂舞於一身的博大精深,從身體觀、生命觀到宇宙觀的途徑可以由聲音建立的空間性、人生經驗及襯詞中所體現的「天——地——人」的關係來建構。對當時的她來說,這簡直太不可思議了。然而,身為一個純正的阿美族人,卻要由其他非阿美族的學者來教導自己關於阿美文化的一切,這也讓她開始有意識地尋找自己的身份及文化認同,重新以阿美族人的身份回望自己的文化歷史。

她說:「那時候的我有一個很俗的想法,一個老師為什麼要去做這麼草根性的東西?」剛開始做田野調查時,她跟著原住民在一起,吃很簡單的食物、沒穿鞋子又曬太陽,這些曾一度讓她困惑……「但是,那些隱藏於歌聲、舞蹈中的靈觀實在太奧妙了,它們讓我找到一個我可以持續探索、確認自己是誰的根本。」在這過程中最痛苦的部分是來自四面八方的衝突,有來自世俗的刻板價值的衝突,當然也有來自親朋好友、父母間信仰、文化的衝突。「那時候世間所給予的價值觀與我所擁抱的價值觀有很大的斷裂感,讓人很兩難。」她說著說著便拿起酒杯泯了一口米酒。

那些阿嬤們教導的事

儘管她的外曾祖母曾是祭師(Sikawasay),但就如同許多其他的原住民一樣,她的家族也受到了台灣歷史與殖民文化的影響,並於外婆這代開始改信基督教。在與Sikawasay團體的長期互動與緊密接觸下,她無法再為教會司琴,甚至被親朋好友認為是「魔鬼」。身邊親朋好友的離去與不理解讓她深深感受到一神信仰與泛靈信仰之間的衝突,然而,即便遭受排斥與冷眼,她依然毅然決然地放下工作成為Sikawasay。

與一般人的想象不同,Sikawasay並非對應一種職業或角色扮演,並不是想加入就能夠立即加入並成為一名合格的Sikawasay的,這是一個漫長的過程。從讀碩士期間背著強褓中的孩子做田調,到博士期間遠赴福建求學,要求丈夫錄製甚至直播Sikawasay儀式時唱的歌舞,再到十幾年後真正成為Sikawasay,她由一個矇矇懂懂的阿美族女孩成了一個真正擁有阿美族靈魂的「祭師」。

她說:「那時候我都不敢跟我爸爸媽媽說我變成Sikawasay,但我也會開始懷疑,我們阿美族明明就是泛靈信仰,為什麼我們要去信除了耶穌以外誰都不能祭拜的一神基督教信仰?我會問我的爸爸媽媽,到底哪裡錯了。他們就會說,祖靈們以前都是罪人,耶穌來了以後才拯救我們。」她無法接受這樣的說法,即便從小到大作為「小天使」孺慕在基督教的信仰架構中,她都會懷疑:「難道只有耶穌可以當神嗎?為什麼其他人不可以?」每當她這樣想的時候,Sikawasay中的大祭師阿嬤就會說:「自己一個當神肯定會很寂寞吧!我們多一個神也沒關係呀!我們也可以接受呀!我們也願意去教會,多認識一個神呀!去教會多好,可以吹冷氣、可以漂漂亮亮的,這樣就可以信耶穌了嘛!為什麼他們不能接受我們呢?為什麼要我們放棄儀式呢?」

阿嬤們這番話讓巴奈剎那間明白,原來阿嬤們擁有的是這麼寬大的包容性。後來,阿嬤又對巴奈說:「耶穌都能把水變成酒,為什麼我們不能喝酒?」諸多的質疑讓阿嬤們了解到世間信仰的不同,也讓她們知道彼此宗教存在無法相容之處,那就只好各自努力,把自己的靈魂顧好。阿嬤們的通透圓融,使得她內心某一道檻被這段話敲通了。她意識到原來宇宙是開放的,而非被封閉在一個很狹小陰暗的空間裡,泛靈的靈觀是廣褒的、平等的。

人跟靈只隔一層蔥末

對阿嬤們來說,Sikawasay不是信仰,而是大家生活的一部分,只是現在大部分的族人進入到都市化程度更高的市區以後便丟失了泛靈的傳統。那些書本上沒教導的事兒散落在自然界的角落,風中、雨中、太陽下……課堂外的世界包含著的宇宙萬物,經由這些阿嬤的一舉一動與時不時的談話被巴奈吸收。

以前阿美族的老人家是隨時隨地,到哪都會喝酒,藉由酒與靈進行互動,與看得到的跟看不到的人說自己是誰、來做什麼。而這些形式上的動作都不是最重要的,最重要的是心意,要真誠面對各個場域中的神靈(kawas)。這些舉動在我們當代都市人的眼中具有原始而古老的神聖性,舉手投足間詮釋著靈性與人性的碰撞,然而,這些儀式感十足的每個瞬間,都不過是他們最為習慣也最為熟悉的日常。

她說:「阿嬤們對我來說太重要了!她們打破了很多我在社會上、教育中甚至家庭裡所學的,她們讓我意識到,認識『我應該是什麼樣子』、『我喜歡我是什麼樣子』、『我原來美麗的樣子是什麼樣子』是很重要的事情。這些跟學術無關,甚至跟任何人無關。她們教導我的並不是道德、規則、規範,要求自己在一個既定的框架中過生活。她們給我的東西是永恆的,是『不存有的擁有』。」每當巴奈遇到了「人間的煩惱」去詢問阿嬤們時,她們總是叫她看天、看海、看山,用一慣簡單的語言說:「既然這樣了,還能怎麼樣呢?就這樣了吧!(anu mahantu,maenentu?hanhantu!)」

被問到靈跟神是否同屬一個概念,以及不同的靈群是否存在位階高低之別時,巴奈不無幽默地說:「我們都不是說神,我們是說靈,不同的靈有自己所屬的空間場域,跟不同的靈互動也有相應的模式。而且,有哪個靈會希望自己是第二名呢?」靈與人的互動在巴奈的講述下如同平等交流的友人,每一個都有屬於自己獨一無二的個性,因此,在與不同的儀式中也會因為互動的靈群不同而有不同的互動模式。

對Sikawasay們來說,萬靈實際上都是一個靈,本質上是一樣的,只是不同的靈所做出來的事情不一樣。因此,在跟阿嬤互動的過程中可以發現,靈是會惡作劇的,也是可以罵的。像是祭拜靈群時,不同的靈群有不同的祭壺,有的靈比較調皮,會搶在前面不排隊,這時候阿嬤就會皺眉頭罵祂:「你是這樣當kawas的嗎?有你這樣當kawas的嗎?」

阿嬤們說,只要你有靈、我有靈,我們的距離其實只有一層蔥末。也因此,巴奈認為,世間那些被人格化的宗教其實是限制,是人創造出來並制度化的,然後再用這樣的規範來限制人。她說:「沒有一個靈會教導人或世間的靈去仇恨別人。靈的本質應該是愛,其內在是很平衡、很自由的。」巴奈口中反復強調的「靈觀」是她多年來一直期望能夠根植在下一代心中的概念。她總說,我們要用靈魂來活,而不是用肉體來活。……觀看全文請訂閱雜誌

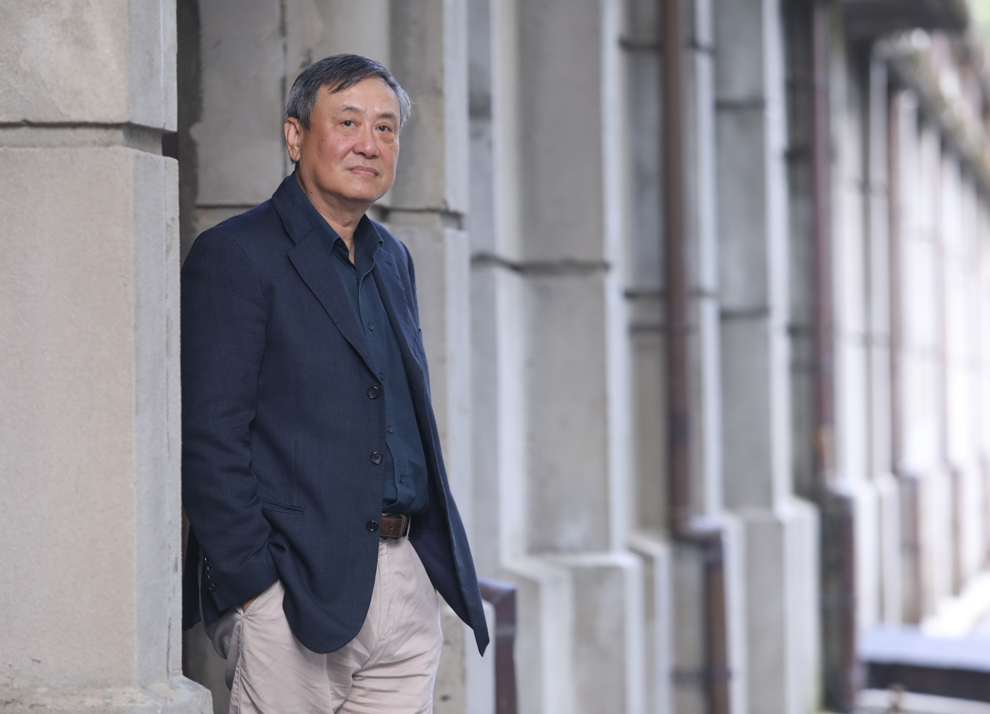

(全文摘自《河流.身心靈療癒誌》第十四期十二月刊-封面人物)