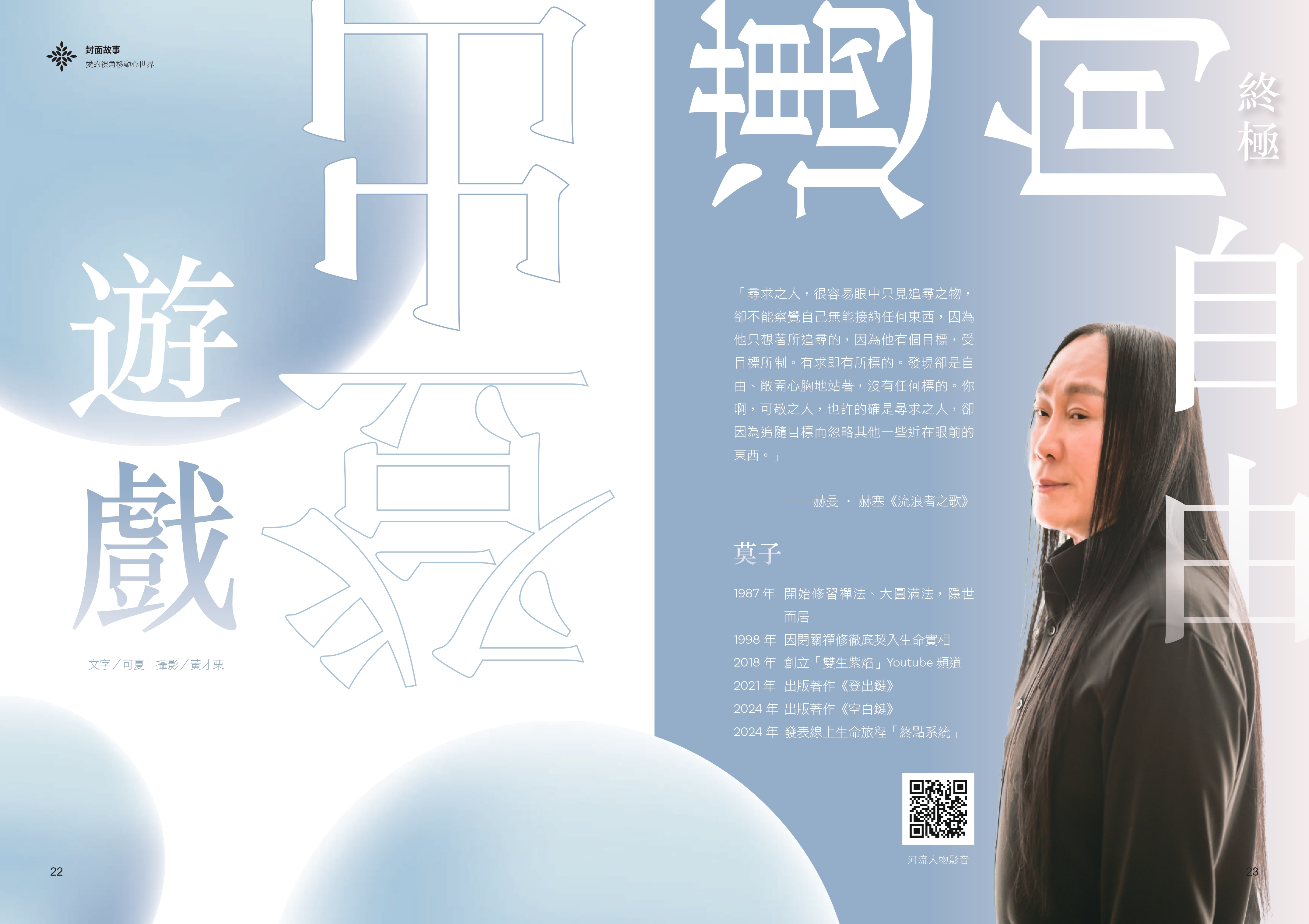

疫情期間,在朋友的介紹之下,看了莫子在YouTube 上的影片。點開影片觀看時,只覺得很怪異,為何都戴著「面具」說話;但聽著他所講述的內容,卻又和我所學習過的靈性知識相當契合。為了要搞清楚「來者何人」,我和朋友一起參加了當時他在「鐵皮屋」所舉辦的「登出轉化班」。時值盛夏,暑熱磨人,鐵皮屋中沒有冷氣,只有幾支工業用的電風扇,但裡面有著超出我想像數量的人 ......

▍一切都是串習

記得那晚的課程是7點開始,我6點多就到現場以確保可以挑到一個自己喜歡的位子,隨著時間一分一秒過去,已經超過上課時間,但現場看起來還沒有要開始的意思,心情有點浮躁,除了想看他的廬山真面目,也很想知道他葫蘆裡究竟賣什麼藥,但當下的我唯一能做的就是按著性子等待⋯⋯

接著,空氣中傳來他的聲音:「你們究竟在等什麼?在你們人生當中有多少珍貴醒過來的時刻,因為『等的習慣』而錯過了,『等』課程開始、『等』夢想實現⋯⋯,『等』真的能夠為你帶來要的結果?」這看似簡單的提問,卻在我的心間蕩起一圈圈的漣漪,我不禁對自己提問:截至目前為止的人生,自己究竟花了多少的時間在等待?而我以為的「等」到底是一種需要以時間作為催化劑的醞釀,像是等待牡丹於穀雨節氣盛開那樣;抑或給了自己一個逃避的藉口?這個問題,像是一塊石頭,敲開了暗室的窗戶,因而有了更多更多的問題浮現,而我,也趁著這股勢頭,好好的,哪也不去,順著這些問題,走入自己的心。

那晚,我有了一個很深刻的體悟:原來,我以為的我,還有那些我以為真實的一切,不過是因著習慣相互串連而堆疊出來的假象。在唯識學裡有一個非常貼切的比喻,水,為所有眾生所共見。 無論海洋、江河、溪流,在人類看來,它就是水;但在天人所見,水是琉璃;如係餓鬼所見,則為濃血;對於魚蝦來說,則是家居天堂。

▍三個大哉問

如果說一切都只是堆疊出來的假象,那麼我很想知道:「我是誰?」、「我為什麼在這裡」以及「我在這裡的目的是什麼?」如果說這一切都是假象,但為何我的感受都告訴我這一切都是真實的,我感到有些困惑。莫子像是聽到了我的問題一樣,在隨後的引導中說了:「這一切只是遊戲,也只是體驗。」憑良心說,如若一切都是遊戲,那這場遊戲也太不好玩了!有那樣多的生老病死,也有那樣多的悲歡離合,這一切的一切就像是佛經上所闡述的那樣:「行苦、樂苦、苦苦,凡事皆苦。」但身處其中的我們,嘴上說著苦,卻仍然在這場稱之為輪迴的大戲中,執著有「我」,總是緊抓「我」以及「我的」,在這些看似老掉牙的劇情中痛並耽溺著。

「這場遊戲叫做輪迴, 一場孩子的遊戲,一場遊戲,或許有趣,可以玩上一次、兩次、十次——但是永遠永遠一再重複玩下去呢?」—— 赫曼‧ 赫塞《流浪者之歌》

▍沒有我時 我是誰

我, 是一個名字嗎? 又或者是很多的「標籤」所堆疊出來的?誰的子女、誰的伴侶、在哪讀書、在哪工作、感覺、東西物品、信念……等等一系列加諸在身上的「形容詞」,若將其全都從身上脫下了之後,就像是當年身為太子的悉達多王子捨棄尊貴的皇室身份那般,那「我」還是我嗎?若不是,那「我」究竟是誰呢?若從佛教的哲學觀來檢視「有我」,也就是說如果「我」是真實存在的,則必須符合「單一、獨立、永恆」的三大條件,但認真細究下去,「我」並不單一,沒有一個所謂的我是從開天闢地就在這裡的; 也不獨立, 我們是藉由父精母血來到這裡的,而在我們成長的過程中更是經歷了許多的因緣和合,任何的變化,都會改變我的狀態;更不是永恆,我們的肉身會隨著時間的遷移, 經歷生、老、病、死的生命狀態。事實上,「無我」才是正解,每一刻的我都在變化,每一刻的我都是無常;既然無我,那我感覺到的那個很真實的我究竟是什麼呢?

莫子給了一個很棒的口訣:「只要能被我覺察到的, 那就不是我; 我們真正的身份,就是那個如如不動的覺察。」那個真正的我就像是拿著搖桿操控遊戲人物的存在。是呀, 我們每個時刻都在更換被覺察的對象, 而覺察卻一直在那裡, 未曾改變, 也不曾動搖。有種恍然大悟的感覺。難怪所有的法門都提醒我們要保持正念、保持覺察,因為那才是真正的我;而真正的我擁有無窮的潛力、機敏及豐盛。

▍我為什麼在這裡

因為,這裡很好玩。

打從出生開始,我們就在一個叫做「宇宙 online」虛擬實境的線上遊戲裡中。為了要讓遊戲更加逼真有趣,我們每到一個地方,眼前就會出現該處之影像、聲音、氣味、觸感等資訊,也就是說我們的感官:眼、耳、鼻、舌、身、意就是能夠讓我們能夠更加投入這場遊戲的「接收器」。而這場遊戲之所以能夠讓人「樂此不疲」,除了「記憶庫」(也可稱作是阿賴耶識、阿卡西紀錄)中的「信念」之外,也是因為只要「我(覺察)」對每一個出現在眼前的「現象(或稱之為訊號)」,進行「解釋(或稱之為貼標籤)」,這場遊戲便能夠永無止境的繼續下去。信念是構成下次顯化情境的藍圖,而情緒強弱則是構成下次情境出現的規模大小或強度。

那些環繞在我們身邊的角色,看似真實,其實不過是配角,也就是遊戲中的NPC(Non-Player Character),因著信念,將彼此牽連在一起。而我們藉由選擇不同的遊戲內容,像是:日常事務、人際關係、金錢流⋯⋯來挑戰自己、探索可能性並擴展自己的視野和能力。換句話說,我們要在這個虛擬實境的遊戲裡要玩上一場「作賊喊抓賊」的遊戲,先將無窮的潛力、機敏及豐盛通通隱藏起來,然後在不同的關卡遊戲中提升等級、收集裝備和完成遊戲設定的任務,並體驗劇情。再一一挖掘出這些能力,最終認出真正的自己,豈不妙哉!

而莫子的暢銷著作「登出鍵」與「空白鍵」就是來解構我們在遊戲角色中建立的所有信念,提醒並還原「你是位玩家,不是個遊戲角色」的真相。

▍我在這裡的目的是什麼

莫子說:「人生只是追求徹底圓滿的旅程。」對各位讀者來說,什麼是「徹底的圓滿呢?」

若仔細觀察身邊的人,或許自己也是一樣的,總是不斷地追逐某一個所謂的「目標」,像是金錢、權利、地位、愛情、修行的成就⋯⋯總沒有滿足的時候,若往內探詢,其實不過是為了體驗一種所謂「徹底的圓滿」,就好像古話說的「五子登科」那樣,人生足矣。但,細細回想,就算真的是五子登科了,真的就能夠讓我們生起徹底且恆久的圓滿嗎?說穿了,五子登科是一種信念,因著這個信念,於是創造出五子登科的情境現象及感覺;當夢想達成之後,這個感覺也就消失了。緊接而來的就是下一個信念,下一個因信念而起的感覺⋯⋯永遠都不夠⋯⋯週而復始。

莫子一直不斷強調:「有了任何現象,就會有解釋,而每個解釋都會讓你繼續產生信念而與當下完整的圓滿感分離,進而有了二元對立、是非好壞,創造永不落幕的故事」。他接著又繼續說道:「愛就是沒有解釋的徹底圓滿,愛源自於我們真正的生命本質,也就是那個徹底的圓滿。問起愛的定義,莫子繼續解釋道:「藉由某一個對象,將一切對事物、現象的解釋放掉,而暫見永恆的圓滿,這就是愛。」那個對愛的感受,實際上也是自己的,而對方只是一個觸發的媒介,當我們被愛充滿的時刻,也就是我們把自我放下來、把世界放下來的時候,此時的我們也是故事性最低的時刻,這時候的我們能夠感受到來自本源的圓滿,與愛合一。當我們能夠跳脫出故事,打開那扇無門之門,走上那條無路之路,就能夠抵達那個無信念之地,體驗到徹底的圓滿,一個從未曾分裂的整體。