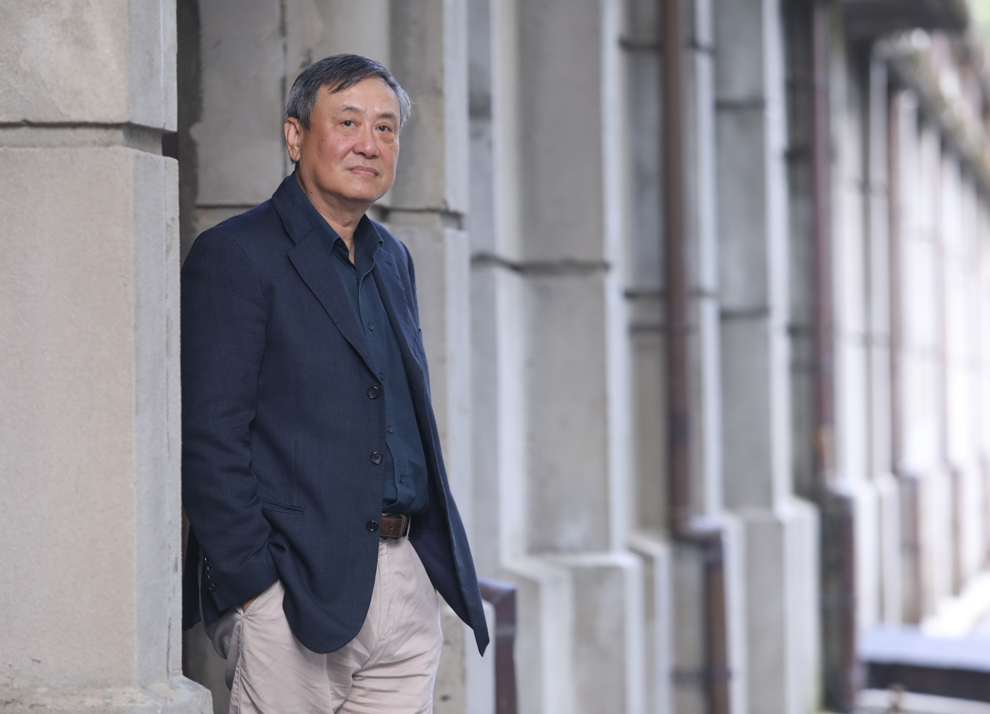

「看這一片樹林,知道以前是什麼嗎?以前這裡是整片的荷花田。」漫步在輔仁大學校園中,和藹可親猶如自家爺爺般的長者如數家珍地述說著眼前的風景,舉凡一草一木、片磚片瓦,許多都是他看著長大和建造起來的。

走過「中美堂」,圍繞圓形建築的蓊鬱鳳凰木,50年前剛種下的時候還是小樹苗───那一年是輔仁大學在台灣復校第一年,黎建球也成為輔大招收的第一屆大學生,從今而後,輔仁大學不僅是黎建球歸屬的校園,也成為他一生歸屬的大家庭。

校園各處坐落著藝術家的雕塑作品,有楊英風的、有朱銘的,而楊英風大師也是輔仁大學的畢業生。黎建球教授邊走邊介紹這些外人眼中的曠世巨作,卻也是早已融入輔大校園景觀的日常風景。日光撒落途經的一座建築,綠意包圍的斑駁灰色牆面充滿意境,一人無法環抱的巨大白千層伴著歲月凝駐牆邊。黎教授輕輕撫觸老樹斑駁的樹皮,抬頭瞻望,建築和大樹彷彿也俯瞰著他,相互凝望間,多少共同度過的歲月盡在不言中。當人愛護著一方土,斯土也守護著斯人。

戰火掀起兒時驚濤

呱呱墜地之前,據說家族原是豐盛富足一片榮景。然而戰爭的爆發,讓一個孩子從生命的春天,驟然轉入嚴冬。

依稀記得,有飛機經常在天空來來去去,而原本安穩的日子,忽然充滿了恐懼不安。父母帶著小小的黎建球和哥哥,逃離即將淪陷為戰場的家園,從江西一路南逃,再從福建福州搭船到台灣。渡海的時候,足足在海上漂流了五個日夜。

「現在從馬祖搭船到台灣大概只要八或十小時。」夏天的海面並不平靜,五個日夜的漂流,波濤擊打著船身令人睡不安枕,一船人的身與心在浪裡載浮載沉,忐忑著無止境的不安,即使年幼的孩子對此也難以忘懷。

好不容易終於上了岸,和逃難來的許多家庭在基隆等待國民政府的安排,兩周之後,等到的是位於新竹舊工廠改建的六坪住處。當時台灣百廢待興,新竹也還不是城鎮,是非常鄉下的地方,交通相當不便,而原本住慣大宅邸的家庭,面對薄板隔間、屋頂竹編的克難式住家,大家心想這只是臨時的落腳處罷了,忍忍就過,未曾料到從此以後台灣就是安身立命的家。

逃難前完全不知道台灣是個什麼樣的地方,而規定是黃金首飾都不能帶,想想能帶的就是衣服了,所以父母親帶的全部都是羊毛衣、皮裘之類的皮衣,來到台灣才發覺氣候怎麼這麼熱,毛皮大衣毫無用處啊。時至今日,黎教授依然珍藏著父母親當時帶到台灣的一些羊皮作為紀念。

在台灣,全家人還見識到以前未曾見過的特殊氣象:颱風,而克難式的竹編屋頂在颱風來襲的時候會被掀飛,教授笑說:「就成了名符其實的『透天』厝啦!」艱辛的前塵往事而今說來舉重若輕,黎教授幽默風趣的話語總是逗得在場眾人哈哈笑。

傀然獨立天地間

然而屋漏偏逢連夜雨,小黎建球才六歲的時候,母親因病過世了。稚幼的孩子不明白何謂生死,只是懵懵懂懂地和哥哥跟在棺木之後,渾然不解身邊長輩神情中的肅穆哀戚。唯一懂得的,是從此之後,怎麼突然什麼事情都得要靠自己做了,再也沒有誰跟在身邊照顧呵護著自己。在年幼的記憶中,母親遠逝的身影早已太模糊。

在動盪的時代,日子總是辛苦的,而當人人都辛苦的時候,辛苦也成了平凡不過的日常。要度過艱難,只能學會照顧自己,因為每個人都忙著要活下去無暇顧及他人。逐漸成長為少年的黎建球,深切體會到何謂孑然一身、孤獨無依,父親和哥哥也沒有餘力照顧他或約束他,他經常在無事的時候在街頭遊蕩,對於不知自己要往何處去的人來說,就像是流落街頭。

在小學四年級的時候,某天少年黎建球沿著路邊的溝渠走著,那時候台灣的水溝都是沒有加蓋的陽溝,走著走著他被溝裡湍急及清澈見底的溝水吸引,停下腳步站在溝邊望著溝水許久,不禁若有所思……,「我那時候沒有像孔子說出『逝者如斯夫,不捨晝夜』的感悟那麼偉大。但是忽然間有種強烈的感受,就是──如果我掉進水溝裡淹死了,有沒有人會知道這個溺死的少年是誰?」

「答案是『沒有』!我覺悟到這代表所有的日子都要靠自己,無法依賴別人。如果要說這就叫奮發自強,大概也算是吧。」在黎教授的眼中彷彿還能看見當年溝中湍急的水流,看見當年如何透過水流思考自己是誰,進而體會出要靠自己活出「我是誰」的少年黎建球對自己說:「我知道如果自己不努力,大概生命就不會有希望。」

踏上「愚人的旅程」

黎教授中學時,一次在學校附近騎單車,看見樹林中閃閃發光,好奇心的驅使下循光前往,來到一座隱藏於林間的小教堂。教堂裡有個外國人看見他在外頭好奇張望就和他聊了起來,青少年的黎建球當時並不知道這是間教堂便問:「這是什麼地方?你們在這裡做什麼?」那位外國人沉默了一下說道:「這裡是提供生命答案和真理的地方。」

「生命答案?真理?」

這位外籍傳教士的回答深深擄獲青少年黎建球他那求知若渴的心,從此便經常來這座小教堂報到。歷經無數問答之後,青少年黎建球說:「當時您告訴我這裡是提供生命答案和真理的地方,但是說來說去,您總是在講耶穌。所謂的生命答案和真理,究竟在哪裡?」傳教士看著眼前這個理性思維逐漸萌芽的孩子說:「或許『哲學』會是適合你的一條道路。」

社會關懷的校風傳承

「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。」(《禮記‧大學》)

曾經,在高等教育尚未普及的年代,大學是只有少數人有機會進入的知識殿堂,大學生被視為知識分子,具備人文素養的知識分子通常具有為生民請命、盼社會共好的理想抱負。在政治社會動盪的年代,懷抱理想的大學生投身社會議題不遺餘力,天主教輔仁大學師生對社會的愛與關懷也從未缺席。而師長對學生的愛,在非常時期,更需懷抱更高的智慧與視野,方能做為青青學子穿越風暴與汪洋的指引。

黎教授說起輔仁大學的歷史,對日戰爭時當日本人占領北平,所有北平的大學都往南遷,成立西南聯大,只有輔仁大學留在北平。因為當時的輔大是由德國人辦學,日本人就對輔大沒有太多干涉,輔大師生就藉著這樣的機會進行對日地下抗戰。有位老師後來被日本新兵給抓到新兵隊,被打到肺部都萎縮。這位老師1949年以後來到台灣,在台大當了外文系的系主任,後來也在師大教書,輔仁大學復校的時候就在輔大擔任副校長,他就是英千里校長。

在學運盛行的年代,黎教授把輔大師生抗日的歷史說給學生聽,語重心長地說:「在最艱困的時候,輔仁大學的師生在做什麼?他們從來都不是上街頭抗議,但是他們每一個人都在為國家奮鬥。」畢竟抗爭是一時的熱情勇氣,但建設大環境需要知識能力和長期努力。於是在校風薰習與師長勉勵下,輔大很多學生畢業出國深造之後選擇回母校教書,貢獻所長回饋學弟妹與社會,這也是參與社會改革的一種方式。

黎教授引述教宗若望保祿二世所說:「沒有正義就沒有和平,没有愛就沒有正義,作為一個自由的人,他應該是能夠承擔責任的人。」如果自由不能承擔責任,那就不是真正的自由,而是不負責任。自由民主的環境應該是在彼此尊重、了解,及願意承擔責任的態度上建立起來的。在黎教授的和藹微笑中,流露出任重道遠的堅毅。

推動身心靈合一與「哲學諮商」

黎教授在2000年獲得學術研究年假並前往美國舊金山大學做研究,逛書店時偶遇豐富的哲學書籍讓黎教授既驚訝又開心,因為當時在台灣能找到的哲學書籍實在太少,而眼前書架上竟然擺滿各式的哲學書籍,他一時興奮得幾乎把來舊金山的目的拋諸腦後,光是抱回這些書籍就已不虛此行───這也是黎教授和「哲學諮商」的初次相遇。

哲學諮商是什麼?黎教授說:「一般來說,心理諮商偏重情緒、心情的轉換跟治療,在美國心理諮商是跟精神醫學連接在一起的。而哲學是什麼?有位哲學家說『哲學是靈魂的醫生』,哲學是生命的智慧,深入靈魂,而『哲學諮商』可以做為靈魂治癒的一種方法。」當黎教授結束研究年假回到台灣再次擔任哲學系主任的時候,他決定開始推廣哲學諮商。

「當時在台灣還沒有哲學諮商,只有心理諮商,所以大家都講『身心合一』,還不是『身心靈合一』。」

身體健康,心理成熟,靈魂美麗

既然說「哲學是靈魂的醫生」,許多人會詢問黎教授「如何證實靈魂存在」的問題,認為科學難以驗證靈魂存在。黎教授反問:「我們都知道科學技術還在發展中,目前科學無法驗證的不代表不存在。有很多事物是不證自明的,就像『情緒』即使無法用容器捕捉,每個人都能深刻感受到情緒的存在。」

辯證「靈魂存在與否」或許是科學家、宗教家或神祕學家的責任;然而「照顧好自己的靈魂」卻是每個人都該為自己承擔的責任。如何照顧好自己的靈魂呢?黎教授用四季遞嬗來比喻──我們可以觀察自己是受到春夏秋冬影響而不斷變化?還是能夠穩定地處在更迭流轉中,如如不動、安定自在?

如同人生四個階段,身體有生氣蓬勃如春的時候,有氣憤難消如夏的時候,有氣息低迷如秋的時候,有奄奄一息如冬的時候,如果任隨春夏秋冬變化影響自己,等於被外在控制;又如果有不同風向的風吹起,我們就隨風東倒西歪,那樣的靈魂是軟弱無力的。

「不管春夏秋冬,我都可以貫徹我自己」的時候,這樣的靈魂就是有力量的,有力量的靈魂能夠改變環境,將酷寒的嚴冬轉化為溫煦的人間四月天。

無時無刻貫徹個人靈修

「你必須知道對自己來說最重要的是什麼,然後計算自己在一天之中花多少時間在這事情上。」

凌晨四點,當眾人都還在沉睡,黎教授已經開始他的一天。起床後的黎教授在清晨的寧靜中讀著聖經,「早晨最適合讀另一種語言的書籍,因為此刻是思緒最清明的時候,我習慣在清晨讀一小時的拉丁文聖經。」黎教授接著說:「然後我會喝杯茶、換裝,走路到聖家堂望早晨彌撒,接著就搭公車到學校開始一天的工作。」

數十年如一日,黎教授以自律的生活習慣維持其強健的體魄,即使有著繁忙的各項業務、教學及研究,黎教授從不中斷每日與天主相處的時光,走路及運動更是他與自己相處及對話的美好時刻,「我們一定要學會享受孤獨,日常中我們極容易被許多瑣事打擾或困擾,獨處能讓思緒沉澱及進行對自己的深刻反思。」

「運動是與自己相處的好時機,特別是在騎車的時候,我平均一個月騎一次公路車,從我家到淡水來回50公里,我非常享受騎車的過程,因為要很專注在路況、自己身體的狀態,此刻沒有其他事務的打擾,只有自己與自然相處的過程。」

黎教授的靈修生活從不是刻意營造出來的,他將靈修融入在繁忙的日常生活中,每天滿檔的行程、接見許多人、指導學生、演講……,但在完成每一事項後的空檔就是黎教授的靈修時刻,沒有刻意安排也無法刻意安排,在這短暫的空檔中就是黎教授與自己相處的珍貴時光,保持高度的覺知與天主對話,他說:「其實靈性指的就是理性直觀的能力。」

理解與包容的伴侶之愛

「我和我太太一個是學哲學,一個是學心理學,人的問題基本上都被我們包辦了,」黎教授笑著說。夫妻結縭五十年,各自在其熱愛的研究領域有一番成就,彼此也因為關注的重點相同───都是關愛著人,兩人不僅互相理解,在事業上更是相輔相成。

黎教授夫人鄭玉英教授是心理學界著名諮商師,有著與黎教授截然不同的性格,她上課活潑生動有趣,透過一雙大大的眼睛傳遞著熱情與愛。若說黎教授像水、像土,鄭教授則像風、像火,這樣的組合就像是天造地設般和諧、幸福。

黎教授談起夫妻兩人的相處之道時,總愛幽默的說:「我和我太太從不吵架,我們只會進行比較激烈的交談。」黎教授那哲學家般的沉穩性格遇上熱情奔放的鄭教授,兩人在生活中常會迸出令人莞爾一笑的火花,「我太太能煮一手好菜,但是她不喜歡洗碗,洗碗常會不小心摔破碗,所以我們就分工,她做她擅長的,我做她不喜歡做的;我們作息時間也不太一樣,她習慣晚睡,我習慣早起,有一陣子我們常在清晨碰面,她剛要睡,而我正要起床。」黎教授說的不只是他與鄭教授的日常生活,在他簡單的陳述中,我們看見夫妻的相伴之道是建基在愛、理解與包容之上。……觀看全文請訂閱雜誌

|摘自雜誌|河流雜誌 - No.2 Nov 第2期(特輯:向死而生~讓死亡教會我們如何活)

|摘自雜誌|河流雜誌 - No.2 Nov 第2期(特輯:向死而生~讓死亡教會我們如何活)

|作者介紹|黎建球

臺灣哲學諮商教父,輔仁大學哲學系教授,同時為該校第一位校友校長、第一位連任兩屆的校長。

榮獲教宗本篤十六世聖諭冊封「聖大額我略教宗騎士團騎士」勳銜,為臺灣得此榮譽之第一人(亦為耶路薩冷聖墓騎士團成員之一)

【著作】《人生哲學》、《中國百位哲學家》、《世界文明原典選讀VI:天主教文明經典》

|相關課程|

【下行之效】哲學諮商導論與CISA法+【上行之道】我們與靈魂的距離

成為智慧之前,先接觸智慧

如何在我們生活的世界達到身心靈的平衡,是一生的課題及追尋,「哲學諮商導論」讓我們理解如何在有限的條件下,藉由實踐,讓身心健康;而「與靈魂的距離」則是讓我們站在先哲的肩膀上開展追求智慧的視野,進而使靈魂美麗。

黎校長藉著此次的課程,特別精選東、西方知名的哲學家們的名言佳句以及靈魂金言,讓大家在日常生活中隨時隨地得到智慧的滋養,讓生命更有力量。

為達最佳學習效果及體驗,「與靈魂的距離」不單獨販售,需搭配「哲學諮商」一起觀看。